Reconnu pour son accueil distinctif, l’hôtel Manoir Belle Plage de Carleton-sur-Mer offre un séjour tout confort dans un lieu imprégné d’art, de culture et d’histoire. Dès qu’on y entre, on sent ce souci pour ces intérêts des propriétaires au fil des ans. On est vite charmé par la tranquillité des lieux ainsi que par la qualité des services et installations.

Avec une vue imprenable sur la baie des Chaleurs à l’avant, puis sur le mont Saint-Joseph et le jardin à l’arrière, l’établissement compte 39 chambres, auxquelles s’ajoutent les 6 appartements de la Maison Cullen et de son Pavillon. Il abrite également deux salles de réunion et une salle de gym. Dans le stationnement, une borne de recharge est à la disposition de la clientèle conductrice de véhicules électriques.

La salle à manger offre le petit déjeuner aux clients de l’hôtel alors qu’en soirée, le Bistro Cerf-Cuit-Court propose une cuisine gastronomique gaspésienne que le chef conçoit autour des arrivages de 30 producteurs de la Baie-des-Chaleurs.

Résolument humaine, la culture d’entreprise du Manoir Belle Plage mise sur le bien-être des personnes, explique David Comeau. Le développement durable, profondément ancré dans les valeurs, se traduit par des efforts pour l’environnement, mais aussi par la valorisation des artisans locaux. Chacune des chambres dévoile une pièce d’artisanat créée sur mesure ainsi qu’une œuvre choisie d’un ou une artiste de la Gaspésie. Les espaces communs dégagent sont également décorés dans le même style.

Pour ses 75 ans en 2024, David Comeau parle de consolidation des acquis pour l’avenir. Pas de gros développement en vue. On souhaite maintenir le volet humain et renouveler un peu les décors continuellement. Et le développement durable maintiendra sa position en haut des valeurs de l’entreprise.

Une riche histoire et une tradition bien implantée

À l’origine, l’établissement fut une magnifique villa anglaise de style cottage anglo-normand régence. Baptisée la Stella Maris, cette résidence d’été avait été érigée vers 1921. En 1949, la villa est transformée en hôtel – le Belle Plage – et des motels y sont ajoutés.

Plus tard, Rollande Arsenault, originaire de Caplan, et Raymond Comeau, de la Baie Sainte-Marie (Nouvelle-Écosse) se rencontrent. En skiant dans les Laurentides, le couple dresse un parallèle entre le développement touristique dans cette région et le potentiel de la Gaspésie. Il n’en fallait pas plus pour que le duo se lance dans l’aventure entrepreneuriale, avec beaucoup de flair, mais sans expérience.

En 1965, Rollande Arsenault et Raymond Comeau acquièrent l’établissement, qui grandit grâce à leurs idées et à leurs bons soins. En 1978, ils achètent un bâtiment existant de Carleton qu’ils déménagent sur le terrain de l’hôtel. En 1988, ils passent de 10 à 24 unités, construisent la réception et des salles de réunion sont aménagées. L’établissement est rebaptisé Manoir Belle Plage.

Esprit d’innovation, vaillance et souci constant de satisfaire la clientèle seront la clé du succès de l’établissement familial qu’ils feront croître. Après le décès de M. Comeau en 2010, à 73 ans. Sa conjointe continua de veiller sur le Manoir Belle Plage pendant près d’une douzaine d’années avant d’aller le rejoindre, en 2022.

Depuis 2006, c’est leur fils David qui est propriétaire et directeur général de l’établissement. David a grandi et vécu dans l’hôtel. Il a été imprégné de cette culture depuis son tout jeune âge. « J’ai toujours été fier de ce que mes parents faisaient, de leur implication dans le milieu ; de l’entreprise, de ce qu’elle représentait dans le village. » Après un baccalauréat en administration, David Comeau complète une maîtrise en développement régional. Son sujet : l’industrie touristique de Carleton-sur-Mer.

Le Manoir Belle Plage a toujours été, pour les Comeau, la résidence familiale. « J’ai été élevé dans l’hôtel. On mangeait au resto trois fois par jour, 365 jours. » En 2015, après avoir habité dans l’hôtel pendant 40 ans, David Comeau achète une maison unifamiliale derrière l’hôtel. Il y vit aujourd’hui avec sa conjointe, Maryse Tremblay, et leurs deux filles, Marianne et Geneviève, qui s’impliquent peu à peu à leur tour dans l’entreprise.

Manoir Belle Plage

manoirbelleplage.com

474, boul. Perron

Carleton-sur-Mer, QC G0C 1J0

(418) 364-3388

Une programmation riche de nouvelles propositions artistiques en musique, chanson et danse traditionnelles, une présence d’autant plus marquée de talents féminins et une empreinte encore plus écoresponsable.

La 22e édition de La Virée Trad se tiendra du 6 au 8 octobreLa Virée Trad. Au cours de la longue fin de semaine de l’Action de grâce, quinze spectacles seront à l’affiche avec des artistes du Québec, d'Acadie et des Premières Nations, porteuses de traditions et moteurs de moments magiques. Les 7 500 festivaliers et festivaliers et festivalières attendues pourront aussi se laisser tenter par un match d’impro giguée, la populaire veillée de danse, un gala folklorique et le plus grand marché public en Gaspésie.

Posée entre mer et montagne et illuminée des couleurs d’octobre, Carleton-sur-Mer offre au festival un cadre idéal pour cet événement majeur de la scène trad au Québec. Pour Samuel Téguel, directeur du festival, c’est l’occasion de se connecter entre générations et de célébrer notre patrimoine vivant. « La Virée Trad, c’est plus que des spectacles. C’est un festival de proximité, de partage et d’échange. Échange entre les générations, entre la mémoire et l’aujourd’hui, entre les artistes et les festivaliers. Les arts de la veillée cristallisent l’art du dialogue. Pour tisser les liens et tenir le fil de ce qui nous rassemble. »

Le festival La Virée Trad, bien plus que des spectacles

Dans un souci de privilégier l’échange et la transmission entre les festivaliers, festivalières et les artistes, plusieurs activités sont gratuites : atelier de violon, initiation à la gigue, rencontre autour de la chanson, visite guidée du cimetière de Carleton et causerie sur la pratique traditionnelle de la pêche aux coques (mollusques).

Un marché public pour découvrir le terroir gaspésien

Le festival offre une importante vitrine à la production agroalimentaire de la région et à son artisanat. Fraîcheur, saveurs, dégustations et circuits courts sont au programme du plus grand marché public en Gaspésie qui réunira 59 producteurs et artisans gaspésiens.

Le public, les artistes et les bénévoles pourront également profiter d’un service de restauration sur le site, préparé par la boulangerie-pâtisserie La mie véritable avec des produits d’ici. Le Bistro SAQ et le pub roulant de la Microbrasserie Le Naufrageur seront également présents sur le site.

Sources: Le lien multimédia

Pour l'article complet, suivre

http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article96318

À chaque fois qu’on trouve les termes « épicerie fine » associé à un établissement, on a souvent l’impression qu’on va se retrouver face à des produits importés, peu connus, rares, à prix élevés, ou encore des produits du terroir « douteux ». Au Marché des saveurs gaspésiennes, au cœur du secteur des restaurants, bars, boutiques, hôtels et autres commerces de la rue de la Reine à Gaspé, on s’efforce depuis 20 ans à démontrer qu’on a tout intérêt à s’intéresser à cette variété de produits fins, pour sortir de l’ordinaire dans ses repas et ses recettes culinaires, notamment.

Or, depuis 2022, l’établissement a changé de propriétaire. C’est le couple Claudia Romero et Ricardo Granja, arrivés au Québec et à Gaspé il y a 11 ans, à l’âge de 26 ans, en provenance de l’Amérique du Sud, qui est maintenant aux commandes de cette épicerie fine des plus populaires. Les deux proviennent d’une famille d’entrepreneurs, et depuis leur arrivée à Gaspé, Claudia a complété une formation en relève entrepreneuriale, en plus de travailler dans des emplois liés au service à la clientèle et au tourisme. Elle a même enseigné le français à des travailleurs étrangers basés à Gaspé.

Claudia explique qu’elle vit un rêve éveillé. Après avoir côtoyé durant de nombreuses années le propriétaire du mythique Marché des Saveurs Gaspésiennes, elle l’a acheté pour s’enraciner ici. Elle le considérait comme son mentor. Elle avait un œil sur ce commerce qu’elle fréquentait déjà depuis longtemps. Quand il lui a fait part de son intention de vendre, elle a sauté sur l’occasion et ils se sont rapidement entendus sur les termes du transfert de propriété.

« On voulait bâtir une entreprise. On voulait avoir un projet en aquaculture, notre spécialité, mais on trouvait cela difficile. Ça s’élevait à plus de quatre millions de dollars », explique Claudia. « On a contacté notre créancier, et on a pris la relève de l’entreprise que j’adorais depuis que l’on habitait le coin », ajoute la femme comblée qui habite la péninsule avec ses enfants, Marycielo et Ricardo.

Ricardo a choisi d’accompagner sa conjointe dans cette nouvelle aventure. Il s’occupe entre autres de la cuisine, des achats, alors que Claudia est responsable de l’administration et des ressources humaines. Ils emploient 14 personnes, dont plusieurs étaient là depuis quelques années.

Bien que le rachat eut lieu en pleine pandémie, Claudia est heureuse de leur choix. « On a beaucoup appris et moi, j’adore cela apprendre ! Ça a été difficile, car on devait gérer les pénuries de produits et de main-d’œuvre et les changements fréquents de prix et de règles sanitaires étaient quelque peu étourdissants. Mais, il ne faut pas paniquer et on doit prendre les choses une à la fois. Je suis contente de ce que nous avons réalisé. Nous avons même réussi à inclure nos valeurs et notre couleur à cet établissement déjà bien établi. »

« La pénurie de main-d’œuvre est un défi important et on a décidé d’y remédier en accueillant du personnel provenant de l’étranger. On va accompagner ces personnes et s’assurer qu’elles sont bien dans leur nouveau chez-soi.

Le Marché des Saveurs Gaspésienes est l’un des rares endroits à Gaspé où on retrouve du pain de boulangerie et des desserts de pâtisserie. On y retrouve aussi une grande variété de fromages fins, ainsi que des bières de microbrasserie gaspésiennes. Des produits locaux y sont disponibles : saumon fumé, savons, viande, café, etc. Finalement, il y a aussi des produits importés européens. Plusieurs plats sont cuisinés sur place pour emporter.

Comme si la gestion de ce commerce n’était pas suffisante, Claudia a obtenu une concession de cantine, les Délices Forillon, au Centre récréatif – secteur sud du Parc national de Forillon. Les gestionnaires du parc cherchaient un concessionnaire pour un contrat de deux ans. Elle a présenté un dossier et a obtenu le mandat. Les visiteurs du parc peuvent y déguster certains des plats cuisinés à Gaspé, des fromages et charcuteries, des pâtisseries et bien plus. On y a affecté une employée pour s’occuper de cette cantine.

Quand on lui demande si elle a un conseil à donner aux personnes qui veulent lancer ou reprendre une entreprise, elle répond qu’il ne faut pas lâcher. « C’est merveilleux de pouvoir l’accomplir. Il faut s’encourager en famille », souffle-t-elle.

Le Marché des saveurs gaspésiennes

marche-de-saveurs-gaspesiennes.business.site

119, rue de la Reine

Gaspé, QC G4X 1T5

418 368-7705

Dès qu’on franchit la porte d’entrée après avoir gravi le grand escalier extérieur, et s’être retourné pour admirer ce paysage marin si fantastique, et qu’on se retrouve dans le hall de la réception, on sait tout de suite qu’on vient d’accéder à un lieu bien spécial.

Les plafonds pas très hauts avec coffrage traduisent les lointaines origines de ce bâtiment inauguré en 1892. Situé au cœur du village de Grande-Vallée, à quelques pas du quai et de la plage, l’Hôtel-motel Grande-Vallée et son restaurant l’Aubergine accueillent les visiteurs dans un cadre unique digne d’un havre de paix.

Ses 12 chambres situées dans le bâtiment principal (7) et dans la section motel (5) qui y est rattachée, proposent toutes un décor de style champêtre ou rustique à l’hôtel et plus standard au motel. Mais le confort est au rendez-vous partout.

La salle à manger l’Aubergine propose des menus pour le petit déjeuner et pour le repas du soir, concoctés par la chef-propriétaire Stéphanie Nadeau. On y offre un éventail de plats et de boissons pour satisfaire tous les appétits, en plus de la magnifique vue depuis la salle à manger.

La salle à manger l’Aubergine propose des menus pour le petit déjeuner et pour le repas du soir, concoctés par la chef-propriétaire Stéphanie Nadeau. On y offre un éventail de plats et de boissons pour satisfaire tous les appétits, en plus de la magnifique vue depuis la salle à manger.

Elle et son conjoint, Mathieu Le Guerrier, sont tombés en amour avec l’endroit en 2020, en pleine pandémie, alors qu’ils y séjournaient en vacances. Après avoir appris que les propriétaires d’alors cherchaient à vendre depuis cinq ans, pour prendre leur retraite après 18 ans, ils ont fait une offre d’achat qui fut acceptée. Passionnés de restauration et d’hôtellerie depuis toujours et ayant œuvré dans le domaine depuis plus de 25 ans, ils caressaient le rêve d’avoir un jour leur propre établissement.

En avril 2021 ils en devenaient les propriétaires, après avoir quitté leurs emplois respectifs de longue date à Montréal dans la restauration et les bars, alors que la pandémie venait de causer leur fermeture. Avec leurs deux enfants, ils se sont installés à Grande-Vallée, dans une maison voisine de l’hôtel, et ont entrepris leur nouveau rôle d’hôtelier-restaurateurs.

Ils ont profité de l’accompagnement des vendeurs pendant un an. L’établissement emploie 17 personnes dont 4 emplois étudiants. Mis à part de courtes périodes au printemps et à l’automne, l’hôtel est ouvert toute l’année. L'été, vous voudrez profiter de la plage sablonneuse au cœur du village qui se termine juste devant l'hôtel.

L’hiver, la proximité de sentiers de motoneige apporte son lot de clientèles saisonnières.

Hôtel-Motel Grande-Vallée

hotelgrandevallee.com

37, rue du Quai

Grande-Vallée (Québec) G0E 1K0

418.393.2648

Quand Pascale Deschamps, une Montréalaise, et Jean-François Tapp, un Gaspésien, ont décidé de s’investir dans la grande aventure de l’Auberge et du Camp de base Coin-du-Banc en 2018, nul ne pouvait prédire ce qui arriverait en 2020-2021 sur la planète. Cet endroit mythique fermé en 2016 ne demandait qu’à trouver ses nouveaux « parrains » pour poursuivre la mission entreprise dans les années 1970 par un couple d’Irlandais expropriés de l’Île Bonaventure, les Maloney.

Aujourd’hui, ils peuvent s’exclamer haut et fort « Mission accomplie ». Leur motivation ? S’engager dans un projet de plein air après avoir visité l’endroit en 2017.

Le site du Coin-du-Banc, près de Percé en Gaspésie, offre un terrain de jeux unique aux amants de la nature ! Situé directement sur l'une des plus belles plages du Québec près de tous les principaux joyaux touristiques de la Gaspésie, il est possible d'y pratiquer nombre d'activités de plein air, autant à la mer qu'en montagne.

L'Auberge du Camp de Base est sans aucun doute l'un des derniers témoins authentiques du tourisme d'antan. On peut y séjourner dans un décor unique d'auberge-musée dont le contact de l'âme charme même les plus exigeants.

Au menu pour les vacanciers et aventuriers : un hébergement douillet et rustique, une table qui n’a rien à envier à quiconque, et des activités de plein air dans un environnement exceptionnel.

Les 11 chambres sont toujours meublées de commodes et de lits anciens amassés par les anciens propriétaires, Sidney Maloney et Lise De Guire, amoureux d’antiquités. « On a gardé 95 % des choses. On travaille à améliorer le confort, peaufiner la décoration, sans dénaturer ce que c’était », explique Pascale Deschamps, qui en plus de s’occuper de l’accueil et de la gestion, voit à la vie familiale avec trois enfants.

L’hébergement est aussi possible dans des chalets quatre saisons voisins et le camping accueille les vacanciers sur un vaste terrain de l’autre côté de la route, avec accès aux douches et au resto de l’auberge.

En plus d'offrir différentes activités guidées encadrées par des guides professionnels et respectant les standards d'Aventure Écotourisme Québec, autant sur mer qu’en montagne, le Camp de Base Coin-du-Banc propose différentes activités sociales et culturelles au gré des saisons. On peut aussi y suivre des formations en kayak de mer et planche à pagaie.

Jean-François Tapp, Pascale Deschamps et leurs 3 enfants

Le couple a investi près de 2M$ depuis 4 ans, avec la contribution des parents de Pascale qui sont associés dans l’entreprise. Puits artésien, champ d’épuration, fondations du bâtiment, électricité et plomberie, tout a été mis à jour.

Une histoire qui résonne encore

La partie principale de l’auberge, côté mer, est âgée de 200 ans. C’était la demeure des Mabe, gens d’affaires actifs dans la transformation du homard et la construction navale. Au début des années 1970, Sidney Maloney, aubergiste fraîchement exproprié de l’île Bonaventure, rachète le bâtiment pour y loger les touristes. Il y annexe alors sa maison, côté route.

Ce coloré descendant d’Irlandais donnera la moitié de son âme à l’Auberge Le Coin du Banc, visible de loin avec son toit vert. Lise De Guire, sa compagne, lui offrira l’autre demie. Cette infirmière devenue hôtelière collectionne les œuvres d’art contemporain, dont celles de Kittie Bruneau et Françoise Bujold, et en couvrira les murs de l’auberge.

M. Maloney est décédé en 2000. Mme de Guire a exploité l’auberge pour une dernière saison en 2016, alors qu’elle en avait 91.

CAMP DE BASE GASPÉSIE

Camp de base et Auberge Coin-du-Banc

campdebasegaspesie.com

315 route 132 Est,

Percé (Qc) G0C 2L0

418.645.2907

Steve et sa conjointe ont acquis ce site de chalets il y a cinq ans sur un site exceptionnel en bordure de mer. On y trouve 8 chalets de construction neuve, dont 4 sont familiaux avec deux unités accueillant jusqu’à 7 personnes, et 4 autres pour un maximum de 5 personnes.

Situé à l’extrémité est de Sainte-Flavie, tout près de l’Institut Maurice-Lamontagne, un réputé et important centre de recherche de Pêches et Océans Canada, le Domaine Repos du pirate propose dans toutes les unités tout ce qu’il faut pour un séjour confortable et se sentir chez soi. Aussi, un accès à un spa extérieur commun, des foyers extérieurs, des BBQ, jeux d'enfants et un accès direct à la plage en bord de mer.

Depuis cinq ans, on y accueille autant des travailleurs saisonniers ou temporaires dans des institutions ou entreprises de la région que des petits groupes ou des familles en vacances. Certains y reviennent année après année.

Les amateurs de fleurs et de jardins apprécieront la proximité des Jardins de Mitis, une attraction réputée et toujours passionnante.

Domaine Repos du Pirate

domainereposdupirate.com

780, route de la Mer

Sainte-Flavie, QC GOJ 2L0

418.509.4675

Si André Desrochers et sa conjointe et partenaire Marie-Josée sont aux commandes du gîte et du camping La Maison Verte à Pointe-à-la-Croix depuis 26 ans en 2023, c’est qu’ils ont la passion des vacances. Pas les leurs bien entendu, mais celles des milliers de voyageurs et vacanciers qui sont passés par leurs installations depuis ce temps.

Rencontres accueillantes et authentiques, les temps de partage sont importants pour les hôtes. Ils sont natifs de la région, représentent fièrement et valorisent le mode de vie de la communauté. André est diplômé du Cégep de Matane en Tourisme. Il a eu l’occasion durant sa formation de 18 mois d’être mis en situation dans un grand nombre de champs d’activités. IL connaît bien la région et ses attraits. Il peut donc agir en excellent guide pour les visiteurs.

André Desrochers, propriétaire

André Desrochers, propriétaire

Le gîte de La Maison Verte à Pointe-à-la-Croix, en Gaspésie, là où débute la Baie-des-Chaleurs, propose trois somptueuses chambres ainsi que deux petits et plus grand appartement en location. Les chambres lumineuses donnent sur la nature.

Il loge dans une maison centenaire, construite en 1920 par un riche américain comme résidence secondaire saisonnière, et qui a été déménagée des rives de la Restigouche, par la famille d’André Desrochers en 1978. Installée sur de nouvelles fondations, elle a été en location pendant plusieurs années jusqu’à ce qu’André et Marie-Josée entreprennent de la transformer en gîte en 1997.

Tout autour de la maison, on a aménagé plusieurs ilôts de détente sous les arbres, autour de bacs fleuris ou près de foyers qui permettent aux vacanciers de se détendre en profitant de la nature.

À noter que d’importants travaux de rénovation ont été réalisés en 2020 et 2021, pendant la pandémie de COVID, alors que les maisons touristiques n’étaient pas accessibles.

De plus, le gîte propose deux chalets situés un peu en retrait en bordure de la petite rivière-du-Loup. Ils sont loués tout équipés avec la literie.

Place au camping nature

Pour sa part, le camping voisin qui appartenait à la famille Desrochers a vu le jour il y a longtemps, mais a été fermé en 1965.

C’est lors de l’ouverture du gîte qu’on a remis les choses en branle. Le site propose plus de 125 espaces découpés naturellement. Le terrain est aménagé de sorte à respecter les arbres et le découpage naturel de la forêt. Aussi, le déboisement est minimal et chaque terrain est unique et respecte la faune et la flore mature présente sur place. Situé dans un environnement d'une grande beauté en bordure de la Petite rivière-du-Loup, petite rivière à truite apaisante, le camping offre des sites de 1 à 3 services.

Et comme le précise André Desrochers, il s’agit d’un camping géré comme un parc plutôt que comme un camp de vacances. Pas de haut-parleurs criards ni d’animateur qui organise des tournois de pétanque. Sur l’ensemble des campeurs, seulement deux y sont saisonniers. Le site est ouvert de la fin avril à la mi-novembre. Un micro-climat maritime permet d’y jouir d’une température douce et agréable la plupart du temps. À l'abri des vents parfois très forts de la Baie-des-Chaleurs, on y campe en toute tranquillité. Vue sur la montagne et la rivière en prime.

Un carrefour stratégique pour les voyageurs

Située à quelques minutes de Campbelton au Nouveau-Brunswick, la Maison Verte en Gaspésie est à l’intersection des routes provenant du Québec par la Matapédia, de la route 132 qui fait le tour de la péninsule gaspésienne et du pont qui mène au Nouveau-Brunswick, vers les Maritimes.

Les possibilités d'activités aux alentours sont infinies, puisque la Maison verte en Gaspésie est située à la rencontre de plusieurs territoires culturellement différents les uns des autres. Le détour en vaut le coup.

Les hôtes prennent un temps important pour diriger les visiteurs vers les activités et les commerces locaux. Il est certain que la présence de nombreux visiteurs à La Maison Verte a un impact important et positif sur l'économie locale.

Gîte et chalets La Maison Verte

lamaisonverte-gaspesie.com

216, chemin de la Petite-Rivière-du-Loup

Pointe-à-la-Croix (QC) G0C 1L0

418-788-2342

Camping Gaspésien La Maison Verte

lamaisonverte-gaspesie.com/camping-2

79, rue des Méandres

Pointe-à-la-Croix (Qc) G0C 1L0

418-788-2342

Nadia-Karina Minassian et son conjoint ont pris les clés du Motel Fraser de Chandler en 2010. Douze ans plus tard, ils sont fiers de leur coup. Ils en ont fait un haut-lieu de l’hôtellerie et de la restauration dans le secteur grâce à d’importants investissements en rénovation et mise à niveau des installations d’accueil, d’hébergement et de restauration.

La directrice générale insiste pour rappeler que les travaux ont été réalisés en utilisant des produits, des matériaux et des artisans locaux.

L’hôtel compte 30 chambres et deux maisons touristiques voisines. Les chambres ont subi d’importantes rénovations au fil des ans. Le restaurant le Sieur de Pabos a lui aussi été amélioré, autant du côté des cuisines que de la salle à manger. Le menu propose une cuisine actuelle et régionale mettant en valeur des produits locaux et frais. L’hôtel a aussi aménagé trois salles pour la tenue de réunions. L’établissement est ouvert toute l’année.

Depuis 3 ans, pendant la pandémie de COVID entre autres, on a développé des activités sur le site avec animation, alors que les visiteurs, les familles en particulier, ne pouvaient profiter d’activités ailleurs dans la région, tout étant mis en pause. Cela se poursuit et demeurera au programme, notamment à la piscine de l’hôtel.

Celle qui agit comme directrice générale de l’entreprise est une figure bien connue de la région. Diplômée en développement régional, elle a agi comme consultante en restructuration d’entreprises, en plus d’être présidente de Tourisme et commerce de la MRC de Percé. Plus récemment, tout en dirigeant son établissement hôtelier, elle a occupé le poste de préfète de la MRC de Rocher-Percé en plus d’agir comme présidente de la Table des préfets de Gaspésie.

De plus, Nadia participe avec quatre autres dirigeants d’hôtels de la région à une démarche commune destiné au développement de stratégies de développement durable à implanter dans leur établissement et ainsi en faire une certification. Toutefois, plusieurs mesures ont déjà été mises en place au Motel Fraser dans ce sens.

Motel Fraser

motelfraser.com

325, rte 132

Chandler (Qc) G0C 2J9

418.689.2281

Qu’on aime les fraises un peu, beaucoup, passionnément… ou pas du tout, on ne reste certainement pas indifférent quand on entre à la boutique de la Ferme Bourdages à Saint-Siméon-de-Bonaventure.

Dès l’arrivée, on sent que quelque chose de marquant nous attend. Et on en a vite la confirmation lorsqu’on aperçoit cette variété de produits étalés dans ce vaste lieu dont la grande majorité ont un point en commun : les fraises. Il s’agit du plus grand producteur en Gaspésie.

On peut donc y trouver, en plus des fraises elles-mêmes dans leur plus simple état, divers produits cultivés dans les jardins ou provenant de producteurs locaux, dont divers légumes de saison, des confitures, des tartes et pâtés de toutes sortes ainsi que des pains et pâtisseries. Et que dire des vins de fraises, tous nommés en l’honneur des ancêtres Bourdages. Un comptoir de dégustation permet de les découvrir. On peut aussi y manger : plusieurs produits sont proposés.

Le directeur général de l’entreprise et copropriétaire avec son frère Jean-François, Pierre Bourdages, explique que cet étalage de produits et de saveurs est le résultat de 200 ans de culture sur la ferme familiale. Ils sont de la 6e génération de Bourdages sur cette terre qui poursuit sa tradition d’abondance et de qualité, explique Pierre.

La boutique de la Ferme Bourdages, c’est plus qu’un lieu de vente : c’est une expérience sensorielle et culturelle. Et si les produits ne peuvent pas afficher l’appellation BIO, Pierre Bourdages assure que les méthodes de culture et de transformation s’en approchent avec l’utilisation d’insectes prédateurs et d’autres procédéd qui en assurent la qualité ultimale.

Si au début la ferme était destinée à assurer la subsistance familiale, elle est passée à une ferme de production maraichère dans les années 1990 après que Pierre ait diplômé en technologie agricole et ait racheté la ferme avec ses parents. C’est là que la production de la fraise a pris son essor. Et inutile de dire qu’il s’agit du résultat d’un intense démarche alors que la fraise profite désormais d’un savoir-faire qui en fait une des meilleures pour son goût sur le marché, affirme son copropriétaire qui en parle avec passion.

La production vinicole quant à elle a débuté en 2000 alors que Jean-François s’est joint à l’équipe et a suivi une formation pour le secteur vinicole. Aujourd’hui, la Ferme Bourdages produit annuellement 45 000 bouteilles de vins de fraises et de rhubarbe. En plus de la boutique de Saint-Siméon (60 % des ventes), ils sont distribués dans 100 place d’affaires au Québec, dont des succursales de la SAQ.

La Ferme Bourdages emploie une centaine de personnes, dont près de 30 travailleurs Mexicains qui reviennent chaque année prêter main-forte aux travaux aux champs et ailleurs.

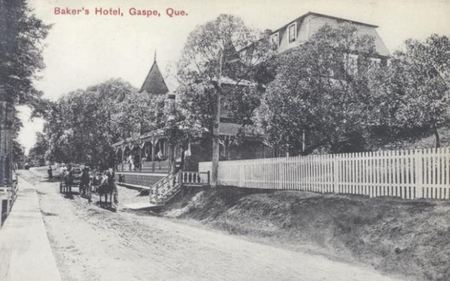

Si les activités commerciales, hôtelières et touristiques reliées au nom de la famille Baker font partie du paysage économique et historique encore aujourd’hui à Gaspé, peu de gens connaissent le long et sinueux cheminement qui a marqué son histoire depuis plus de deux siècles.

Les débuts en affaire de John Baker (1851-1930) remontent en 1879, quelques années après que son père John Baker Sr déménage de la péninsule de Gaspé et décide de s’installer au centre-ville. Il entreprend alors d’ouvrir une taverne sur la pointe du Vieux-Port de Gaspé. Deux ans plus tard, après un succès florissant avec sa taverne, John Baker se porte acquéreur de 2 terrains situé sur la rue de la Reine (Queen Street à l’époque) appartenant alors à Ernest Tëtu et y construit un bâtiment de style victorien qu’il va baptiser l’Hôtel Baker.

Par la suite, de nombreux événements et bouleversements, dont les guerres mondiales, des incendies, des décès et des changements législatifs importants au Québec en lien avec les clubs privés de pêche au saumon, ont influencé l’existence de l’hôtel Baker. Les années 20 furent florissantes. Selon certains témoignages des gens de l’époque, la salle de bal de l’Hôtel Baker fût très populaire entre 1920 et 1929 lors des années folles pour les somptueux bals costumés qui s’y déroulaient et qui attiraient l’aristocratie du Gaspé de l’époque.

John Baker possède alors trois bâtiments dont le One Ash Inn et le Baker’s Lodge, qui servent surtout aux pêcheurs et aux chasseurs tandis que l’Hôtel Baker sert surtout à héberger les touristes et les commis voyageurs. John Baker décède en octobre 1930 à Waterloo en Ontario. La succession est partagée entre ses trois petits neveux et la gérance revient à William Baker. L’empire Baker finit par se retrouver dans une mauvaise posture, essentiellement à cause des nouvelles législations gouvernementales, qui éliminent tour à tour les clubs de pêches privées, afin de les remplacer en réserves provinciales. L’hôtel ainsi que le Baker’s Lodge sont vendus. William Baker meurt mystérieusement au One Ash Inn en mars 1956 d’un présumé arrêt cardiaque.

Cela sonnera la fin du règne de la famille Baker en hôtellerie à Gaspé après plus de cent ans. L’Hôtel Baker est encore une fois vendu en mai 1974 à un groupe de gens d’affaires de Gaspé comprenant l’actuel propriétaire, Roger Denis. Coup sombre du hasard, le Baker’s Hotel brûle, le 31 juillet 1975. Quelques mois après l’incendie, le même groupe d’investisseurs décide de prendre en charge la construction d’un nouvel hôtel, au même endroit que l’ancien Hôtel Baker.

Situé sur un site exceptionnel en surplomb du bassin Sud-Ouest de la baie de Gaspé, le bâtiment sera opérationnel, dès juin 1978, sous la bannière Auberge des Gouverneurs. Il comportera 44 chambres, ainsi que les 12 unités de motels précédemment construits comme addition à l’hôtel Baker.

C’est donc toute une épopée, évoquée en partie ici, qui a précédé l’arrivée des propriétaires actuels. Le directeur général, Pascal Denis, aussi actionnaire de l’entreprise, avec d’autres membres de sa famille, est fier du maintien d’une propriété québécoise pour l’établissement.

Depuis 2001, des changements et des agrandissements majeurs sont venus confirmer la place de l’hôtel comme leader dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et du congrès en Gaspésie. Ces changements se sont concrétisés par l’ajout de 14 nouvelles chambres, d’un cinéma de 102 places, de même que l’agrandissement des salles de conférences et du restaurant Têtu. « En plus des nombreux services offerts, notre but était de devenir une destination en soi, ce qui est désormais acquis et ce, toute l’année », explique la directrice adjointe, Christine Cabot. Elle rappelle aussi que chaque année, des travaux de mise à niveau et d’entretien permettent de maintenir des équipements de qualité supérieure dans les cinq modèles de chambres offerts et ailleurs dans l’établissement.

Parlant du restaurant, dans une ambiance chaleureuse et tout en simplicité, la taverne gaspésienne Têtu se veut être un hybride entre un restaurant familial et un bar sportif. Son nom, on se le rappellera, évoque celui du propriétaire des terrains où a été construit l’hôtel, Ernest Têtu. Souhaitant faire vivre aux clients une expérience aux saveurs de la Gaspésie, et du Québec en général, on revisite des classiques culinaires afin de faire vivre une expérience savoureuse. Pas étonnant que sa salle à manger soit constamment remplie.

Quant au cinéma, la direction de l’établissement a voulu combler l’absence d’un tel service à Gaspé à l’époque pour le plaisir de la population autant que des clients de l’hôtel. On y présente une film populaire chaque semaine selon un horaire diffusé sur le site Web.

Enfin, mentionnons que l’hôtel est fréquenté par des groupes de touristes venus en autobus et en hiver, ce sont les groupes de motoneigistes et de quads qui arrivent par les sentiers pour se loger le temps d’une halte repos et repas.

Hôtel Baker

hotelbaker.ca

178, rue de la Reine

Gaspé (QC) G4X 1T6

418-368-3355

La salle à manger l’Aubergine propose des menus pour le petit déjeuner et pour le repas du soir, concoctés par la chef-propriétaire Stéphanie Nadeau. On y offre un éventail de plats et de boissons pour satisfaire tous les appétits, en plus de la magnifique vue depuis la salle à manger.

La salle à manger l’Aubergine propose des menus pour le petit déjeuner et pour le repas du soir, concoctés par la chef-propriétaire Stéphanie Nadeau. On y offre un éventail de plats et de boissons pour satisfaire tous les appétits, en plus de la magnifique vue depuis la salle à manger.

André Desrochers, propriétaire

André Desrochers, propriétaire