Pour Le Rendez-vous de la Fierté Acadie Love présenté du 14 au 17 juillet 2022, soit sa 6e programmation, on a choisi de mettre de l’avant le thème « ÊTRE ». Toute une panoplie d’activités sont de retour pour le plus grand plaisir, et en format présentiel cette année.

Le lancement des festivités et la levée officielle des drapeaux ont eu lieu le jeudi 14 juillet devant l’hôtel de ville de Caraquet, en présence de nombreuses personnes représentant les divers milieux de la ville et de la région, incluant ceux de la communauté LBGTQ2+.

« Être, ça peut sembler simple de prime abord, mais c’est un verbe d’une grande importance pour la communauté de la diversité sexuelle, encore davantage pour les communautés en milieu minoritaire et rural. » Le président du conseil d’Acadie Love et ex-maire de Caraquet de 2014 à 2021, Kevin J. Haché exprime ainsi la pertinence de ce thème.

Même s’il peut afficher ouvertement son homosexualité, sans peur et sans préjugé, Kevin Haché, un avocat en pratique privée, a pensé aux autres qui hésitent, qui se taisent. « Ceux et celles pour qui ce rassemblement annuel de quelques jours pourrait les convaincre d’être, tout simplement », poursuit-il.

Pour lui, « être, c’est pouvoir vivre authentiquement et sans peur, sans jugement. D’être libre et surtout être en sécurité. C’est très important de pouvoir donner à nos communautés un espace où célébrer en sécurité. Offrir ce lieu est d’une importance capitale pour l’ensemble des diversités. Faudrait que ce soit évidemment 365 jours par année. On n’en est pas là, mais on s’en approche », a-t-il indiqué.

La programmation de cette année propose des activités tout aussi divertissantes qu’éducatives, pour plaire à tous, avec des têtes d’affiche pour en faire voir de toutes les couleurs !

Une réflexion de longue haleine

La décision de lancer un festival annuel francophone de la diversité à Caraquet, le premier du genre dans l’est du pays, dans une ville de moins de 5000 habitants, elle a pris naissance dans une réflexion de longue haleine que Kevin Haché a lancé lors de sa mairie.

Un débat entourant l’idée de peindre des traverses pour piétons au centre-ville aux couleurs de l’arc-en-ciel a suscité beaucoup de réactions, en 2015. On a donc créé un comité pour réfléchir sur les questions d’inclusion, de diversité et d’ouverture, ce qui a débouché sur le projet de première présentation d’Acadie Love en juillet 2017.

Cette 6e édition représente donc un pas important vers l’atteinte des objectifs du départ, c’est-à-dire, explorer le concept de l’identité et de l’authenticité du questionnement et du respect de vivre ensemble.

Le Québec était sous le choc au lendemain de Noël 2021 en apprenant le décès subit la veille du réalisateur Jean-Marc Vallée à 58 ans, Jean-Marc Vallée à qui l'on doit le film culte C.R.A.Z.Y. qui l'a fait connaître à travers le monde. Ce film racontant l'enfance jusqu'à l'âge adulte de Zachary et son rapport difficile avec son père en raison de son homosexualité appréhendée dont Zach essaie en vain de se 'guérir 'dans un Québec encore sous influence religieuse, à partir d'un scénario largement autobiographique de François Boulay, a profondément touché un large public autant au Québec qu'à l'international et contribué à ouvrir les esprits. De façon quasi-prémonitoire, ce film s'ouvrait avec le personnage de Zachary qui déclarait: 'D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours détesté le jour de Noël'

Né à Rosemont, Jean-Marc Vallée a fait ses études en cinéma à l'Université de Montréal. Après ses études, Jean-Marc Vallée réalisé Liste noire en 1995, un film qui a connu assez de succès au Québec pour retenir l'attention des studios d'Hollywood. Vallée reçoit alors des offres de réalisation qui le maintiennent une dizaine d'années aux États-Unis durant lesquelles il s'attache à réaliser C.R.A.Z.Y.. Après dix années d'efforts, le film connaît un succès de salle au Québec et gagne plusieurs prix dont dix prix Génie et quatorze prix Jutra. Le film obtient un énorme succès à travers le monde. Graham King (en tandem avec Martin Scorsese) le repère, et lui confie le script d'un projet développé par sa société de production, une réinterprétation romancée des années de jeune femme de la reine Victoria du Royaume-Uni. Ce drame historique, intitulé

Victoria: les jeunes années d'une reine,

avec Emily Blunt dans le rôle-titre, reçoit trois nominations aux Oscars du cinéma 2009, et remporte celui des meilleurs costumes.

Vallée profite de cette reconnaissance internationale pour monter un projet plus personnel qu'il écrit et réalise, sorti en 2011, Café de Flore, avec l'actrice française Vanessa Paradis dans le rôle principal Cette coproduction franco-canadienne, est très bien reçue par la critique.

Progression hollywoodienne

Vallée s'installe à Hollywood alors avec deux films biographiques : d'abord le drame Dallas Buyers Club, avec Matthew McConaughey, Jared Leto et Jennifer Garner. Le film est acclamé par la critique et reçoit six nominations aux Oscars 2014, dont celui du meilleur film. Les deux acteurs masculins remportent la statuette. Vallée enchaîne dès l'année suivante avec le drame de survie, Wild, avec Reese Witherspoon dans le rôle principal. Cette fois, il n'officie pas au scénario. Le film reçoit deux nominations aux Oscars, dans les catégories "Interprétation féminine".

Alors qu'il planche sur un film biographique de Janis Joplin, pour un tournage prévu pour la seconde moitié de l'année 2015, il boucle la post-production de Demolition, un drame consacré à la crise d'identité d'un trentenaire veuf, incarné par Jake Gyllenhaal. Le film divise la critique. Vallée rebondit alors à la télévision : il signe les sept épisodes de la série évènement de la chaîne HBO, Big Little Lies. L'écriture est assurée par David Edward Kelley, et l'interprétation principale portée par une distribution quatre étoiles : Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley et Laura Dern. Le programme est lancé fin février 2017 et rencontre un immense succès populaire et critique. Il réitère l'expérience durant l'été 2018 en signant les 8 épisodes de la série Sharp Objects pour HBO.

Pierre Perreault

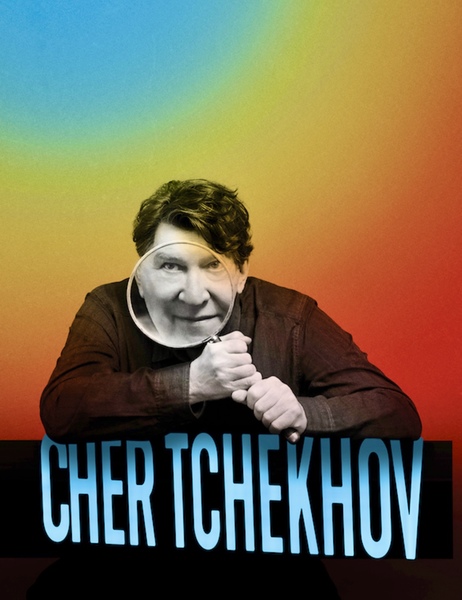

On connaît mieux le Michel Tremblay romancier, conteur, traducteur, adaptateur, scénariste de films et parolier de chansons, que le dramaturge. Pourtant, l’auteur qui vient de célébrer ses 80 ans en juin, récidive avec une neuvième œuvre théâtrale à son actif, « Cher Tchekhov », parue en 2019. Le Théâtre français du Centre national des Arts la présentera en novembre avec une distribution remarquable, dirigée et mise en scène par Serge Denoncourt.

Ce n’est pas la seule incursion de Tremblay dans l’univers de Tchekhov. Le Théâtre Prospero accueillait sur ses planches la pièce Platonov, Amour Haine et Angles Morts d’Anton Tchekhov pour 15 représentations du 23 novembre au 11 décembre 2021 dans une version traduite en québécois par Michel Tremblay, à la demande expresse de la direction du théâtre.

« Cher Tchekhov » est le résultat d’une démarche de Tremblay à la suite d’un blocage alors qu’il écrivait cette pièce, vers 2014. Dans son roman « Le cœur en bandoulière », on explique cette démarche. « Seul à Key West, alangui, le dramaturge des Belles-Sœurs replonge avec une certaine anxiété dans une pièce en hommage à Tchekhov, projet resté en rade il y a plusieurs années et toujours, en son cœur, à terminer. Après doutes et tergiversations, il décide de relire Cher Tchekhov tout en la commentant, puis d’en poursuivre l’écriture. Il s’y remet avec la peur de ne pas pouvoir aller, cette fois encore, au bout du défi qu’il s’était initialement lancé. Pourra-t-il éviter ce qu’il appelle « la grande maladresse » qui l’avait conduit à arrêter la pièce après quatre-vingts pages, bloqué, désarçonné, décontenancé qu’il était par des personnages n’arrivant pas à lancer leurs coups de gueule, ces explosions de colère et de violence qui constituent pourtant sa signature ? »

Le résultat de cette réécriture est étonnant et magistral. « Quand j’ai relu la pièce, étonnamment, même si je n’en gardais pas un bon souvenir, j’ai aimé ça, affirme Michel Tremblay. J’ai donc choisi de mettre en scène mon alter ego, Jean-Marc, et son propre alter ego dans la pièce, Benoît, le dramaturge. C’est une mise en abyme d’une mise en se passe dans une famille d’acteurs. Et voilà qu’apparaissent, dans les splendeurs de l’automne, les préparatifs d’un souper à l’ombre d’une maison centenaire à Vaudreuil. Dans cette fratrie de théâtre, il y a un auteur en panne d’écriture depuis qu’un critique l’a descendu trois ans auparavant. Or, lorsque paraît l’aînée, l’étoile de cette dynastie avec le critique en question à son bras, on comprend que le ciel va leur tomber sur la tête.

Tour à tour léger et poignant, caressant et féroce, drôle et bouleversant, Michel Tremblay, en totale maîtrise de son art, nous entraîne à travers les doutes et les bonheurs de la création. Sous le regard malicieusement bienveillant de Tchekhov, il nous pose les questions universelles qui viennent avec l’âge: ai-je déjà donné le meilleur de moi-même? Suis-je dépassé par la jeunesse ? Que puis-je y faire ?

Serge Denoncourt, qui fréquente avec bonheur Tremblay – et Tchekhov! – depuis plus de trente ans, a rassemblé une distribution à la hauteur de cette création d’envergure, où brillent entre autres les noms de Gilles Renaud (Jean-Marc), Anne-Marie Cadieux (Claire), Éric Bruneau (Christian) et Maude Guérin.

Du 11 au 14 novembre 2022, au Centre national des Arts

For its 23rd edition, the Mtl en Arts festival is back in force, with a few improvements. From June 29 to July 3, the festival will bring together a hundred of artists from various disciplines as well as many artistic activities : exhibitions, live creations, parades and conferences.

This year, the festival will mostly take part in the eastern part of the Village, between Beaudry and Papineau streets, which will encourage a better synergy between the artists and the public, as well as a friendly atmosphere.

« What a pleasure to be back this year with a new edition, highlighting diversity in all its forms », says Stéphane Mabilais, general manager of the festival.

Diversity at the core of the festival

More than ever, it was important for the organizers of the festival to promote diversity through the programming, whether in terms of culture or gender. This year, about 20% of the artists are coming from diverse backgrounds.

Moreover, a new activity is introduced this year: the "station des artistes" conferences. Hosted by a drag queen, there will be three conferences per day where the artists will be presented. In addition, throughout the festival, artists from the Afro Museum will be on site for an exhibition and to lead creative art workshops for teenagers and children.

As part of the "L'art qui redonne" project, LGBTQ2S+ artists Nikki Küntzle (she/they) and Enok (they/them) will create large-scale temporary murals inspired by the mission of ATQ (Aide aux Trans du Québec). Reproductions of these works will be sold in support of the organization.

Studio ZX's festive parade under the theme of diversity will parade down St. Catherine street. Even bigger than last year, stilt walkers, jugglers, dancers and others will be there to entertain the public. Festival-goers are also invited to participate in the parade by showcasing their colors.

Animations for every taste and age

Between Beaudry and Papineau streets, many other moving and still animations will be offered :

• L'expo-vente : an exhibition bringing together approximately forthy visual artists to celebrate local creativity, the richness of diversity and the dynamism of the next generation.

• L’art mobile : creation of large format artworks on a wheeled mobile support.

• Ça déménage : artists Raphaël Dairon and MC Baldassari will give a second life to used furniture by transforming it into unique works of art. This creative and eco-responsible project is possible thanks to the festival's partners, Recyc-Québec and Desjardins.

• Murale collective : under the inspiration of the artist Dalkhafine, the public will be invited to paint a giant mural with the help of the colours indicated. The result will be a beautiful collective work of art.

Animations for every taste and age

Between Beaudry and Papineau streets, many other moving and still animations will be offered :

• L'expo-vente : an exhibition bringing together approximately forthy visual artists to celebrate local creativity, the richness of diversity and the dynamism of the next generation.

• L’art mobile : creation of large format artworks on a wheeled mobile support.

• Ça déménage : artists Raphaël Dairon and MC Baldassari will give a second life to used furniture by transforming it into unique works of art. This creative and eco-responsible project is possible thanks to the festival's partners, Recyc-Québec and Desjardins.

• Murale collective : under the inspiration of the artist Dalkhafine, the public will be invited to paint a giant mural with the help of the colours indicated. The result will be a beautiful collective work of art.