Céline Dion est certainement la québécoise la plus connue à travers le monde. La p’tite fille de Charlemagne, petite ville de Lanaudière, a chanté pour la première fois en public ici dans le resto-bar de son père Le Vieux Baril. Sa vie aura été bien différente de la Céline du chanteur français Hugues Aufray à qui elle doit son nom. La cadette de quatorze enfants aura eu la carrière la plus extraordinaire qui soit. Une carrière qui aura débuté par la chanson composée pour elle par sa mère Ce n’était qu’un rêve, mais son rêve de devenir chanteuse s’est réalisé de la manière la plus merveilleuse qui soit. Elle fait aujourd’hui partie avec plus de 230 millions d’albums vendus dans le monde de la courte liste des cinq chanteuses les plus populaires de tous les temps.

Céline Dion est certainement la québécoise la plus connue à travers le monde. La p’tite fille de Charlemagne, petite ville de Lanaudière, a chanté pour la première fois en public ici dans le resto-bar de son père Le Vieux Baril. Sa vie aura été bien différente de la Céline du chanteur français Hugues Aufray à qui elle doit son nom. La cadette de quatorze enfants aura eu la carrière la plus extraordinaire qui soit. Une carrière qui aura débuté par la chanson composée pour elle par sa mère Ce n’était qu’un rêve, mais son rêve de devenir chanteuse s’est réalisé de la manière la plus merveilleuse qui soit. Elle fait aujourd’hui partie avec plus de 230 millions d’albums vendus dans le monde de la courte liste des cinq chanteuses les plus populaires de tous les temps.

Après des débuts plutôt conservateurs avec un premier album intitulé La voix du bon Dieu et comme premier succès la chanson Une colombe interprété au Stade Olympique de Montréal lors de la visite du pape Jean-Paul II, Céline Dion amorce un virage après son premier grand succès Incognito en 1988.

Mais c’est en 1991, il y aura 25 ans cette année, avec son premier grand succès international francophone l’album Dion chante Plamondon qu’elle devient une icône dans la communauté gaie alors qu’elle reprend le succès de Starmania Un garçon pas comme les autres et qu’elle interprète pour la première fois L’amour existe encore en plein épidémie du sida. Elle consolide son rôle d’icône en n’hésitant pas au fil des ans à s’associer à des festivités de la fierté gaie et à sortir de sa réserve sur les enjeux politiques pour se prononcer en faveur du mariage gai et de l’adoption par les couples gais et lesbiens.

Son succès L’amour existe encore prend un sens tout personnel quand elle résonne en 2016 aux funérailles nationales de son mari et gérant René Angélil, décédé du cancer, dans la même église Notre-Dame de Montréal où elle s’était marié vingt-et-un ans plus tôt.

La modeste maison d’enfance de Céline Dion où elle a appris en famille à chanter, au 130, rue Notre-Dame à Charlemagne, qui avait été transformé en commerce avant d’être rachetée par la famille, a fait place en 2015 à une nouvelle bâtisse qui loge notamment la Fondation Maman Dion. En juillet et août 2016, la tournée qui suivra la parution d’un nouvel album francophone l’amènera au Québec pour le plus grand plaisir de ses fans.

Né à Saint-Jérome, Dave St-Pierre est l’un des plus talentueux chorégraphes du Québec. Bien qu'atteint de fibrose kystique, il a mené une brillante carrière d'interprète en danse contemporaine avant que les limitations de sa maladie l'obligent à se tourner vers la chorégraphie. Après une greffe des poumons qu’il a raconté à la caméra dans le documentaire de Brigitte Poupart Over my dead body en 2012, il a poursuivi sa carrière qui l’a amené à se produire à travers le monde.

Le très audacieux danseur et chorégraphe a accumulé une impressionnante feuille de route, notamment avec Brouhaha Danse, de 1990 à 1996. Il a dansé par la suite pour plusieurs chorégraphes québécois, dont Harold Rhéaume, Daniel Léveillé et Jean-Pierre Perrault parcourant le Canada, les États-Unis et l’Europe. Dave St-Pierre a aussi foulé les planches dans plusieurs créations dont la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Au cinéma, il a participé à deux productions de Cinéquanon Film, dont L’enfant de la musique, dans lequel il incarne Mozart, le rôle principal.

En 2004, il fonde sa propre compagnie. Dave St-Pierre crée alors des pièces à la fois sauvages et ébouriffées, déjantées et provocatrices, touchantes et tragiques. Sa trilogie amorcée avec La pornographie des âmes s’est inscrite comme le porte-étendard de l’énergie brute. C’est avec cette pièce que Dave St-Pierre fait sa marque. La pièce, présentée cinq fois à Montréal remporte le prix du Meilleur spectacle 2004 à Francfort. La pornographie des âmes a également été présentée en Europe à Munich, Berlin, Salzbourg, Wolfsburg et Amsterdam. Autant saluée par la presse que par le public, elle a été présentée de nombreuses fois à l’international. La pornographie des âmes (2004), Un peu de tendresse bordel de merde ! (2006) et Foudres (2012) ont été vues dans plusieurs festivals d’envergure tels que Le Festival d’Avignon et de prestigieux théâtres tels que le Théâtre de la Ville de Paris et le Sadler’s Wells (Londres). Ces pièces La Pornographie des âmes et Un Peu de tendresse bordel de merde!, deux oeuvres de groupe fortes, provocatrices, poétiques, créées dans l'urgence, ont connu un vif succès.

En parallèle, la compagnie a produit les spectacles Over my dead body (2009), Bibelot (2010) et Fake (2015). Dans Fake, Dave St-Pierre rencontre Céline Dion interprétée par un jeune acteur travesti et il s’interroge sur le vrai et le faux dans la démarche artistique.

La danse de la compagnie Dave St-Pierre est brute, toujours en alerte. Des mouvements saccadés, des attrapées violentes, des étreintes fragiles, faisant la plupart du temps appel à la nudité. Ne pas cacher la difficulté d’exécution, la fatigue, l’effort. Elle veut plutôt montrer, sans fard, en simplicité.

On a pu voir le travail chorégraphique de Dave dans plusieurs pièces de théâtre à Montréal, dont Le traitement, mise en scène par Claude Poissant à l’Espace Go en 2005. Brigitte Poupart l’approche pour travailler sur son spectacle Cérémonials et le Théâtre du Nouveau Monde fait appel à lui pour signer la direction de mouvement dans le classique La Tempête, mis en scène par Victor Pilon et Michel Lemieux.

Parallèlement, il collabore avec le Cirque du Soleil. En 2004, il signe la chorégraphie du méga-spectacle Soleil de Minuit, présenté à plus de 200 000 personnes dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal. Au cours de la même année, il remanie certaines sections chorégraphiques du spectacle Zumanity. En 2011, Love marque sa troisième collaboration avec le Cirque du Soleil.

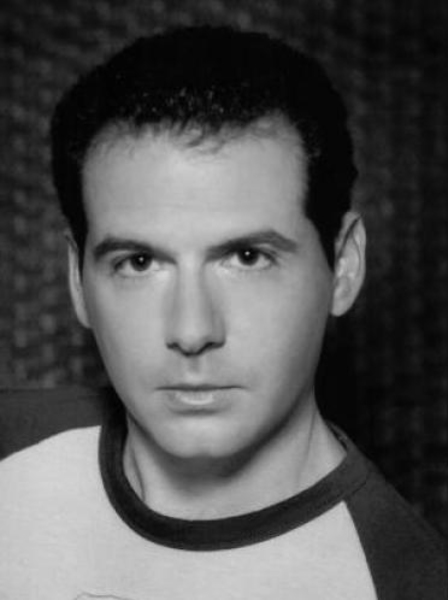

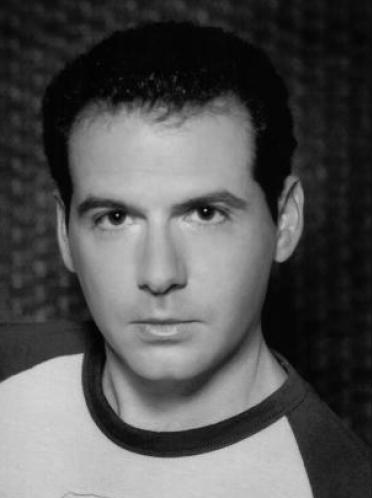

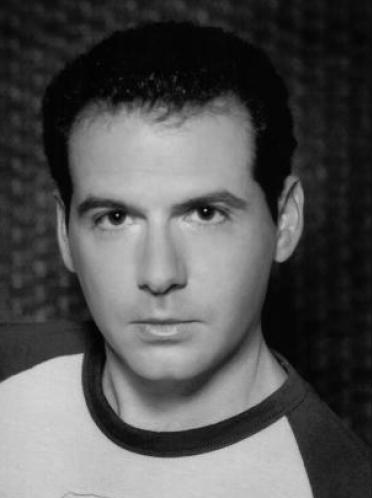

Le plus important metteur en scène du Québec avec à son actif plus de 140 directions sur les planches, André Brassard a grandi à Rosemont où il habite toujours. Sa connaissance de l’univers du Vieux-Rosemont qui ressemble passablement au Plateau-Mont-Royal voisin n’est certes pas étrangère à la rencontre qui allait faire de lui le metteur en scène de toutes les pièces de Tremblay pendant presque vingt-cinq ans. C’est sa parenté profonde avec le monde de Michel Tremblay qui a fait d’André Brassard l’un des metteurs en scène les plus estimés et respectés du Québec.

La première bombe du tandem Tremblay-Brassard éclate au Théâtre du Rideau Vert en 1968 avec Les Belles-Sœurs. Pour la première fois, le ‘joual’ québécois monte sur les planches pour exprimer un drame universel. Ce coup d’envoi est véritablement un coup de maître: la dramaturgie québécoise, après Gélinas et Dubé, vient de prendre un envol qui révolutionnera toute la société.

Deux ans plus tard, il inaugure la scène du Centre national des Arts d’Ottawa avec son ami Tremblay dans une adaptation de Lysistrata d’Aristophane. Aux débuts des années 1970, il réalise les films Françoise Durocher, waitress et Il était une fois dans l’Est en collaboration avec Michel Tremblay. Il a reçu pour cette œuvre immense de 1985 à 2007 plusieurs prix du milieu du théâtre. En 2004, la soirée des Masques lui décernait le Prix Hommage pour l’ensemble de son œuvre. On lui doit aussi la première mise en scène des Feluettes de Michel-Marc Bouchard en 1986 pour laquelle il recevra en 1989 le Prix Gascon-Roux.

André Brassard devient ainsi directeur artistique du Théâtre français du Centre national des Arts d’Ottawa de 1983 à 1989. Puis, de 1991 et 2000, il assure également la direction artistique de la section française de l’École nationale de théâtre du Canada établie à Montréal.

Ralenti considérablement par un accident vasculaire cérébral en 1999, Brassard s’est livré sans faux-fuyant dans sa biographie parue en 2010. Il y a affirmé notamment avoir toujours été ouvertement homosexuel, mais ne s’être jamais associé au Village. Son homosexualité, estime-t-il, devait l’ouvrir vers l’universel plutôt qu’entrainer un repli sur soi. La Grande Bibliothèque du Québec lui a consacré l’exposition Échos en 2015. Il célèbrait en 2021 ses 75 ans.

Enregistrer

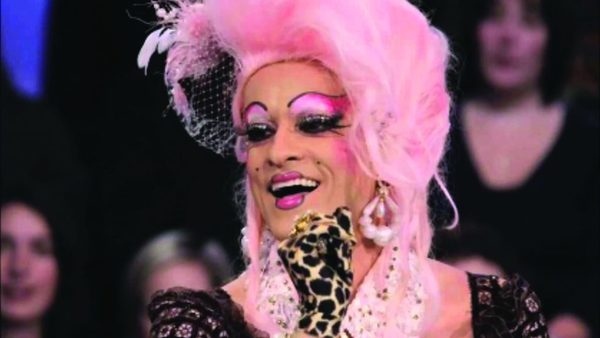

Mado Lamotte est un personnage incontournable de la vie nocturne du Village depuis maintenant plus de vingt ans. Tellement incontournable qu’elle a littéralement tête sur rue dans l’enseigne du Cabaret Mado qui porte son nom depuis 2002 et où elle est indubitablement la reine des lieux. De loin la plus connue des drag queens du Québec, elle a révolutionné le genre par son personnage extravagant et caricatural à l’humour bitch grinchant, ses perruques, ses maquillages flyées et ses costumes délirants. Une notoriété qui s’est même installé outre-Atlantique où elle aime bitcher nos cousins français qui l’invitent et en redemandent à Paris.

Luc Provost, l’homme derrière la bitch, a d’abord créé et rodé son personnage comme danseuse au Poodle, puis comme cigarette-girl au bar Le Lézard, sur le Plateau, dans le cadre des premiers Mardis interdits et aux Jeudis gais du Royal, les soirées Queenex dans le Quartier latin.

Mado a fait les belles heures de la vie gaie montréalaise avec ses fameux bingos initiés au bar Zorro avant de devenir les délirants Bingos à Mado au Sky Pub, puis au défunt Spectrum dans le Quartier des spectacles avant de faire le tour du Québec jusqu’au très chic Casino de Montréal. Elle est devenue une figure connue de la télé québécoise en participant à diverses émissions de variété et en agissant comme commentatrice des défilés de la fierté à la fin des années 1990 au défunt réseau Télévision Quatre Saisons.

Pendant des années, elle a attiré les plus grandes foules, des dizaines de milliers de spectateurs, à son spectacle annuel sur rue Mascara : La nuit des drags lors du festival LGBT Divers/Cité, l'un des plus grands événements drag au monde. Avec plus de 500 costumes de scène pour faire vivre son personnage, c’est une grande star dans l’univers des drag queens.

Autant de notoriété en a fait une des icônes de cire au Musée Grévin de Montréal depuis son ouverture en 2013. Mais mieux vaut aller la voir en personne dans son royaume, le Cabaret Mado pour goûter (ou subir) son humour grinchant.

C’est dans la Petite Italie de Montréal qu’est né Steve Galluccio, le scénariste de Mambo Italiano et de Funkytown, au début des années 1960, même s’il a grandi plus au nord dans le quartier Ahuntsic. Ouvertement gai, italien, montréalais et québécois, ces identités sont omniprésentes dans ses œuvres. Auteur de huit pièces de théâtre et lauréat de trois Gémeaux, Steve Galluccio qui parle couramment l'italien, le français et l'anglais, a également participé à l’écriture de scénarios pour des séries télévisées qui ont fait leur marque, dont Un gars, une fille. Sa pièce Mambo Italiano qui raconte avec humour l’amour difficile pour la famille italienne entre le fils Angelo et son ami d’enfance, le policier Nino, a été créée par la Compagnie Jean Duceppe, dans une traduction de Michel Tremblay, au cours de la saison 2000-2001 et a suscité l’engouement de la critique et du public. À l’automne 2001, la pièce était produite, dans sa version anglaise, au théâtre Centaur avec un succès inégalé pour cette salle. Il a participé à l’adaptation cinématographique de sa pièce réalisée par Émile Gaudreault qu’on a pu voir sur grand écran au printemps 2003.

Il a aussi écrit en anglais la mini-série Ciao Bella d’abord diffusée par CBC/Radio-Canada qui a connu une diffusion internationale. Plus récemment, en collaboration avec son complice Émile Gaudreault, il écrit la comédie dramatique Comment survivre à sa mère? qui a remporté le Prix du film canadien le plus populaire au Festival des Films du Monde de Montréal en 2007.

En 2011, Steve Galluccio nous a offert le long métrage Funkytown qui rappelle les belles années du disco au tournant des années 1970 et 1980 à Montréal dans le décor du Lime Light, un établissement très fréquenté par la clientèle gaie à l’époque. En octobre 2013, il a présenté sa nouvelle pièce The St.Léonard Chronicles au théâtre Centaur et en version française Les Chroniques de St-Léonard au Théâtre Jean-Duceppe en 2014-2015, pièce qui nous replonge dans la famille italienne de ce pôle de la communauté italo-montréalaise de la seconde moitié du XXe siècle.

S’il est né à Alma, c’est à Gatineau que Pierre Lapointe a grandi et a développé sa passion pour la chanson. C’est là qu’après avoir complété un diplôme en arts plastiques il s’inscrit au concours de la chanson Tout nouveau, tout show, avant de remporter en septembre 2001, le Premier Prix de la catégorie auteur compositeur interprète au Festival international de la chanson de Granby. Ce succès lui permet de présenter en novembre 2002 deux spectacles à Montréal, spectacles acclamés par la critique, puis de préparer son premier album. Sa carrière est lancée et elle franchit bientôt l’océan pour connaître un net succès en France.

Son œuvre s'inscrit dans la tradition de la chanson française avec des chansons aux textes travaillés, mais Pierre Lapointe est aussi influencé par la musique pop qu’il utilise pour la renouveler. Les arts graphiques et en particulier l’art numérique colorent l’univers de ses vidéoclips, un univers onirique et paradoxal, entre chansons mélancoliques et obscures sur fond de scénographies colorées voire provocatrices.

S’il se définit lui-même comme un chanteur populaire, il s’est d’abord fait connaître en se construisant un personnage de dandy égocentrique qui lui a permis de créer un décalage volontaire entre l'artiste sur scène et sa production largement biographique.

Si les relations amoureuses sont un des sujets de prédilection des chansons de Pierre Lapointe, il est demeuré jusqu’à tout récemment assez discret sur sa vie amoureuse. Après avoir parlé pour la première fois publiquement de son homosexualité en 2013, il s’est confié au journal parisien Libération en 2015. «C’est clair que j’aime les hommes, mais je n’en fais pas une cause à défendre, je ne veux que pas que ça prenne le dessus. J’ai mis du temps avant d’en parler au Québec. Je voulais qu’on pense d’abord à l’artiste avant de penser à son orientation sexuelle. C’est ce qui s’est passé. A notre époque, on n’est plus obligé de crier son homosexualité, il suffit de la vivre.»

N

é à Saint-Cœur-de-Marie, un village du lac Saint-Jean maintenant annexé à Alma, Michel-Marc Bouchard compte parmi les plus grands dramaturges du Québec. Dès l’âge de 24 ans, il crée Les Feluettes ou la répétition d’un drame romantique, un véritable Roméo et Juliette gai dont il situe l’action à Roberval, dans son Lac Saint-Jean natal au début du siècle dernier, un pièce coup de poing qui le fera connaitre du grand public. Encore aujourd’hui, rares sont les pièces mettant en scène un tel drame romantique où deux jeunes Roméo se retrouvent séparés par l’homophobie. Traduite en plusieurs langues, portée au cinéma par le réalisateur canadien John Greyson, cette oeuvre demeure un fleuron de notre culture. L’Opéra de Montréal présente en mai 2016, l’adaptation de sa pièce pour l’opéra sur une trame musicale du compositeur australien Kevin March.

Depuis son arrivée en 1985 dans le paysage dramaturgique, Michel Marc Bouchard a bouleversé les conventions. Instigateur d’une parole théâtrale gaie, on lui doit certains des plus grands succès du théâtre québécois. À la différence de Michel Tremblay, l’oeuvre de Bouchard s’intéresse à la vie gaie en dehors des grands centres. Le jeune réalisateur Xavier Dolan a choisi d’adapter sur grand écran avec succès Tom à la ferme, l’une des pièces de ce prolifique auteur (une vingtaine de pièces à son actif). Il raconte l’histoire d’un jeune homme qui, venu à la campagne pour assister aux funérailles de son amant, découvre sur place que ce dernier avait caché son orientation sexuelle à sa famille.

Ces autres pièces sont régulièrement à l’affiche comme Christine, la reine garçon en 2012, Les Muses Orphelines et Tom à La Ferme qui poursuit ses chemins cinématographiques et théâtraux en accumulant des prix dans le monde entier.

La carrière de Michel Marc Bouchard a été ponctuée de nombreuses reconnaissances. Boursier du Conseil des Arts du Canada et de celui de l’Ontario, il fut trois fois finaliste au prix littéraire du Gouverneur-général du Canada et au gala des Masques dans la catégorie meilleure texte original. Il a été honoré du prix du CNA en 1992 et a été reçu officier de l’Ordre du Canada en 2005. En 2014, Michel Marc Bouchard a reçu le prix Laurent-McCutcheon, anciennement appelé Prix de Lutte contre l’Homophobie, par la Fondation Émergence.

La seule évocation de son nom inspire le respect et la noblesse de sa profession. L’architecture, Phyllis Lambert, née Phyllis Barbara Bronfman en janvier 1927 à Westmount, en a fait une mission de vie. Son nom de Lambert lui vient d’une brève union en France avec l’écrivain Jean Lambert en 1952, dont elle a préféré conserver le nom.

D’abord engagée dans les arts et pratiquant la sculpture, c’est en 1954, installée à New York, qu’elle commence à s'intéresser à l'architecture, pour enfin obtenir, en 1963, un diplôme à l'Illinois Institute of Technology, à Chicago.

Héritière de la riche famille Bronfman, elle est vite devenue une philanthrope remarquée et appréciée en s’engageant à la défense des intérêts de divers groupes citoyens ou de secteurs de la ville menacés par le développement.

Dans les années 1960, Phyllis Lambert fut l'initiatrice et la conceptrice du Centre des arts Saidye-Bronfman à Montréal, nommé en l'honneur de sa mère. Elle consacre une bonne partie de sa vie et de sa fortune à la promotion de l'architecture et du patrimoine en fondant en 1979, le Centre canadien d'architecture (CCA), un centre de recherche et d'exposition sur l'architecture de classe mondiale dans un bâtiment historique au cœur du Village Shaughnessy.

Elle contribue aussi à la fondation de l'organisme voué à la protection du patrimoine Héritage Montréal en 1975 et participe à de nombreux projets, dont la protection et la valorisation du Golden Square Mile, au cœur de la ville.

Son regard est à la fois celui de l’architecte et de l’amoureuse des vieilles pierres, mais aussi de celle qui s’intéresse à la vie urbaine et aux êtres humains qui en font partie. « L’architecture, c’est d’abord l’environnement », dit-elle. Celle qu’on a surnommée Jeanne d’Architecture, mais aussi Citizen Lambert, ne démord toujours pas de ce credo : la ville doit être à l’image de ceux qui l’habitent.

Même après plus de 80 ans de travail et de militantisme dans une ville qu’elle chérit plus que tout et dont elle a contribué à façonner le visage, Phyllis Lambert poursuit sa mission : placer l’environnement architectural montréalais sous la loupe.

LE VAISSEAU D'OR

C'était un grand Vaisseau taillé dans l'or massif.

Ses mâts touchaient l'azur, sur des mers inconnues;

La Cyprine d'amour, cheveux épars, chairs nues,

S'étalait à sa proue au soleil excessif.

Mais il vint une nuit frapper le grand écueil

Dans l'Océan trompeur où chantait la Sirène,

Et le naufrage horrible inclina sa carène

Aux profondeurs du Gouffre, immuable cercueil.

Ce fut un grand Vaisseau d'or, dont les flancs diaphanes

Révélaient des trésors que les marins profanes,

Dégoût, Haine et Névrose ont entre eux disputés.

Que reste-t-il de lui dans la tempête brève?

Qu'est devenu mon cœur, navire déserté?

Hélas! Il a sombré dans l'abîme du Rêve!

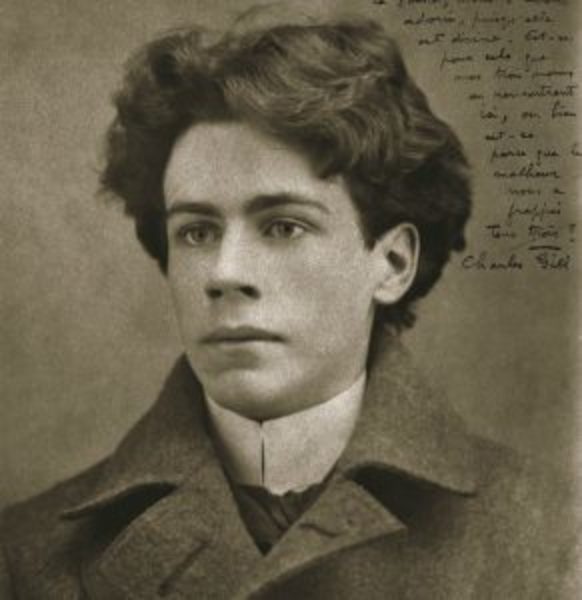

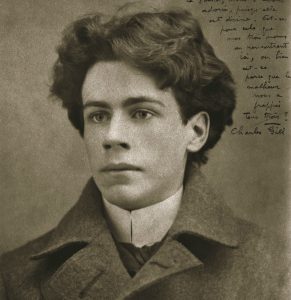

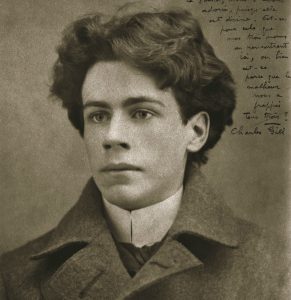

Ce poème d’Émile Nelligan, l’énigmatique et génial poète national du Québec, aura fort probablement été inspiré par les légendes entourant les naufrages de grands vaisseaux aux large du Bas-Saint-Laurent où sa famille séjournait l’été comme tant de familles bourgeoises montréalaises de la fin du XIXe siècle.

Dès l’âge de 18 ans, Émile Nelligan abandonne ses études classiques et les emplois que lui a trouvé son père. Il veut devenir poète au plus grand désespoir de celui-ci qui ne connait rien à son art. Invité par son ami Arthur de Bussières à se joindre à l'École littéraire de Montréal, un cercle de jeunes écrivains et intellectuels, Nelligan est résolu de se consacrer à la poésie. Souvent il se réfugie dans la mansarde de son ami pour lire et travailler, et il continue de publier ses poèmes dans les journaux. Diverses sources font de De Bussières son amant, une relation qui est suggérée dans l’opéra Nelligan de Michel Tremblay et André Gagnon.

Alors qu’il connait ses premiers succès, sa jeune carrière s’interrompt quand son père le fait interner à l’âge de 20 ans. Le biographe Bernard Courteau soutient que c’est en raison de sa ‘déviance sexuelle’, de son homosexualité que Nelligan fut interné à Saint-Benoît, puis transféré à l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu jusqu'à son décès en 1941.

L’oeuvre de Nelligan ne compte que 170 poèmes, sonnets, rondeaux et chansons. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a écrit tout cela entre seize et dix-neuf ans. De ce nombre, seulement vingt-trois poèmes avaient été publiés avant son internement. C’est en 1904, grâce à son ami Louis Dantin et avec l'aide de sa mère, que 107 poèmes furent publiés dans Émile Nelligan et son oeuvre.

Enregistrer

A native of Lyon in France, Serge Bruyère fell in love with the city of Québec from his very first visit in 1976. He immigrated to its province during the Montréal Olympic Games, working at the Queen Elizabeth Hotel before moving to Québec city. Prior to leaving his native country, he had undergone his training in the kitchens of l’Auberge du Tunnel in Auvergne with Paul Bocuse and the Troisgros brothers. He first worked at the Hilton before becoming executive chef at the Éperlan restaurant. One year later, he founded the Marie-Clarisse restaurant near the Breakneck Stairs (l’Escalier Casse-cou) with another partner. In 1980, he undertook a new adventure at the Maison Livernois on Saint-Jean Street, this time on his own: Serge Bruyère’s restaurant À La Table was created. He was among the very first chefs to work closely with local craftsmen in order to obtain high quality products for his menu.

Serge Bruyère died prematurely in 1994 at the age of 33. His heritage is considered enormous: he introduced an updated version of haute cuisine, laying the foundations of a gastronomy concerned with great quality and based on a relationship of proximity with his suppliers. Throughout the 14 years of existence of À La Table, Bruyère devoted time and energy in training dozens of competent chefs like Daniel Vézina, Jean Soulard and Marie-Chantale Lepage, who to this day remain inspired by his culinary philosophy.

His passion for gastronomy as well as his devotion to the recognition of the trade were immense. He knew how to transmit his enthusiasm and the importance of working with precision, and also to respect clients and producers. Bruyère is one of only two Québec chefs to be included in the Larousse gastronomique lexicon, and was the first to introduce new cuisine to the city.

He was a humble, sympathetic and respected chef. His passion for quality produce and his unfailing technique and hard work, along with the sharing of his knowledge were of utmost importance to him. The Fondation Serge Bruyère, which is dedicated to the encouragement of Québec’s new culinary talent, serves to perpetuate his legacy.

Céline Dion est certainement la québécoise la plus connue à travers le monde. La p’tite fille de Charlemagne, petite ville de Lanaudière, a chanté pour la première fois en public ici dans le resto-bar de son père Le Vieux Baril. Sa vie aura été bien différente de la Céline du chanteur français Hugues Aufray à qui elle doit son nom. La cadette de quatorze enfants aura eu la carrière la plus extraordinaire qui soit. Une carrière qui aura débuté par la chanson composée pour elle par sa mère Ce n’était qu’un rêve, mais son rêve de devenir chanteuse s’est réalisé de la manière la plus merveilleuse qui soit. Elle fait aujourd’hui partie avec plus de 230 millions d’albums vendus dans le monde de la courte liste des cinq chanteuses les plus populaires de tous les temps.

Céline Dion est certainement la québécoise la plus connue à travers le monde. La p’tite fille de Charlemagne, petite ville de Lanaudière, a chanté pour la première fois en public ici dans le resto-bar de son père Le Vieux Baril. Sa vie aura été bien différente de la Céline du chanteur français Hugues Aufray à qui elle doit son nom. La cadette de quatorze enfants aura eu la carrière la plus extraordinaire qui soit. Une carrière qui aura débuté par la chanson composée pour elle par sa mère Ce n’était qu’un rêve, mais son rêve de devenir chanteuse s’est réalisé de la manière la plus merveilleuse qui soit. Elle fait aujourd’hui partie avec plus de 230 millions d’albums vendus dans le monde de la courte liste des cinq chanteuses les plus populaires de tous les temps.